摘要:《中国模式3.0》(China 3.0)于2012年11月由欧洲外交关系委员会(European Council on Foreign Relations)出版。该书主要收录中国学界论文,共计15篇。欧洲外交关系委员会主任马克•伦纳德(Mark Leonard)担任该书主编,并撰写导言,题为《新兴中国怎么想》。该文指出,中国继续执行以前提出的“富裕、稳定和影响力”三大目标,有可能会面临问题。文章分别从中国的“富裕危机”、“稳定危机”、“影响力危机”三个方面,探讨中国国内知识分子的观点分歧和论争。最后伦纳德提醒欧洲,要抛弃过往偏见,直面一个可能截然不同的中国——中国模式3.0时代。

这是一幕人间惨剧。2012年8月26日,临近中国西安市,一辆运送甲醇的重型罐车与客车相撞,致使36人死亡,多人受伤。但悲剧过后,随之而来的往往是闹剧,这在中国司空见惯。交通事故后,网上很快出现了一张负责道路安全的当地官员——杨达才的照片;该照片显示,在车祸现场,其人面带笑容。照片一出,网络怒潮即刻奔涌而来。网民关注的焦点很快从该官员的气定神闲转移到他所戴手表的价值上;各路博主陆续挖出多张照片,显示杨达才总计戴过11块不同品牌的名表,价值是他工资收入的数倍。几周后,中国媒体报道,经反腐调查,杨被解职了。

这不过是中国每年爆发的众多丑闻之中的一个,但它恰恰例证了为什么很多中国知识分子认定中国正处于其发展新征程的交汇点上。杨达才的昂贵名表所引起的高度关注表明:导致今日中国社会紧张局势的不是大众的贫穷,而是权贵阶层的财富来路不正。在该事件中,人肉搜索他的博主们安然无恙,官员却遭到打击。这说明,在社会化媒体时代,中国传统的维稳路径正经历重构。最后,一个级别相对较低的地方官员的斑斑劣迹能在国际媒体中曝光,表明中国已经进入了国际社会关注的黄金时间,尽管它依然在竭力保持低调。

以基于出口的国家资本主义和政治压制为特征的中国力量,所向披靡,整个世界对此习以为常。但中国知识分子提出,迎接一个截然不同的中国的时刻可能已经来到。2012年开启了一系列显而易见的变革征兆。在北京,人们普遍认为,中国已经走到了一个时代的尽头。人们不仅企盼新的领导人,而且企盼新的发展模式。

中国人喜欢以30年为一个周期来看待历史。[1]他们把毛泽东时代看作中国模式1.0,这个时代始于1949年,终于1978年。在这一时期,中国推行计划经济,实行列宁主义政治体制,外交方面向外输出革命。中国模式2.0发端于邓小平时代,始于1978年,跨越了一代人的时间,直至2008年金融危机爆发。邓的经济政策贴着“中国特色社会主义”的标签,以“金融抑制”(financial repression)为支撑,实施出口导向型发展。20世纪80年代末之后,中国的政治议程转而追求稳定,寻求精英共识;外交政策上,实行韬光养晦策略,为中国的发展创造了一个和平环境。

中国人喜欢以30年为一个周期来看待历史。[1]他们把毛泽东时代看作中国模式1.0,这个时代始于1949年,终于1978年。在这一时期,中国推行计划经济,实行列宁主义政治体制,外交方面向外输出革命。中国模式2.0发端于邓小平时代,始于1978年,跨越了一代人的时间,直至2008年金融危机爆发。邓的经济政策贴着“中国特色社会主义”的标签,以“金融抑制”(financial repression)为支撑,实施出口导向型发展。20世纪80年代末之后,中国的政治议程转而追求稳定,寻求精英共识;外交政策上,实行韬光养晦策略,为中国的发展创造了一个和平环境。

然而,随着2008年全球金融灾难的爆发,中国面临着“成功的危机”(a crisis of success),而邓小平时代的三大目标——富裕、稳定和影响力——被看作是导致新问题的根源。顾德明(Francois Godement) 归之为“成功的陷阱”:过去不可思议的成功为邓小平时代的每项政策赢得了广泛的支持,但如今继续奉行这些政策有可能适得其反。[2]说来不免让人难以置信,胡温时代中国的经济增长率为年均10%;但一些知识分子谈及这一时期,竟认为它是“失去的十年”,理由是这一时期未能进行一些迫切的改革。[3]中国模式3.0应被看作是对这三个危机的解决之道的探索。很多人预测,中国模式3.0时代的变革将会异常剧烈,一如1949年中国进入共产主义、1979年中国拥抱市场。而如今的改革者不像那些时期一样,有国际样板可供借鉴。问题不仅在于“北京共识”已然打破,更在于西方模式业已声名扫地。中国模式3.0时代的知识分子蓦然发现他们身处未知领域。

去年,这项事关中国未来的争论,突然短暂地从学术领域走向通常中规中矩的共产党的政治实践领域。理念之争体现在重庆和广东两地,它们成为中国模式3.0的两个竞争性样板。广东,一个繁荣的沿海省份,代表了这样一种探索:在向经济价值链上游移动的同时,它致力于运用自由媒体、公民社会、开明政治来平息社会的紧张局势。重庆则把一个落后的内陆直辖市变成了一个施行平等主义社会政策和扩大内需的试验场。

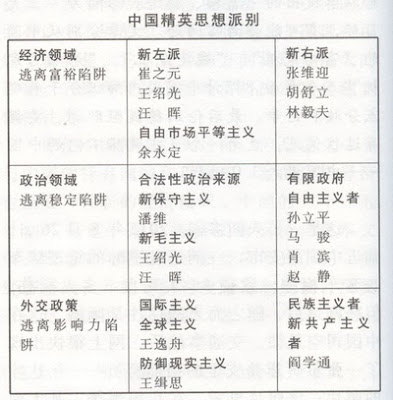

我们力图对这场在中国精英之间展开的论争有所了解。我们特别尝试去捕捉中国新知识分子的意见分歧点。就经济领域而言,主要分野在于:奉行社会达尔文主义的新右派试图通过让所有国有企业私有化来释放企业家的能量;而奉行平等主义的新左派坚信下一波经济增长可通过明智的国家规划来推动。政治领域的主要分野在于:政治自由主义者主张通过选举、法制或公众参与来限制政府权力;而新威权主义者担忧这些措施会导致产生一个官僚化的集权政府,这个政府无法作出强硬决断,或者无力挑战营私舞弊的裙带资本主义阶层所代表的既得利益。在外交政策领域,主要分野在于:防御性国际主义者强调谨慎,或者期望在现行国际治理秩序中发挥作用;而民族主义者要求中国能够在国际舞台宣示自己的存在。下表展示了不同派别及其代表人物在中国富裕、稳定及影响力三大危机之争中的立场。

中国的富裕危机

在过去30年的大部分时间,中国领导人都是彻夜难眠,为国家的贫穷和社会主义经济中的诸多问题而忧心忡忡。但如今,让领导人寝食难安的却是中国的富裕和市场问题。造成当下问题的背景是,邓小平于1979年提出中国的现代化目标是建设一个人民生活舒适、衣食无忧的“小康”社会;十几年来,中国人一直过着这样的“小康”生活,实现了这个原本只是乌托邦般的理念;但是金融危机爆发后,中国政府开始害怕这样一种状况,即失去财富的新富阶层将会对其统治合法性造成冲击。

2008年,由于西方从中国的进口需求骤降,广东等富裕地区随即陷入混乱。另外,随着劳动力成本逐步上升、土地价格不断上涨以及人民币汇率持续走高,人们逐渐发觉,经济发展的传统基础正受到侵蚀。中国大规模的经济刺激计划短期内立竿见影,但长期而言,却加剧了经济的不平衡。一些经济学家认为,若中国未来20年仍坚持传统的发展道路,那么无异于在走回头路。林毅夫就持这一看法。另外一些人认为林毅夫过度乐观,在他们看来,中国经济的问题几乎到了无可救药的地步。如果林毅夫在1979年告诉他们中国其后的30年会以两位数的增长率快速发展,他们可能也会不以为然。而余永定认为,短期内中国会比很多分析人士所宣称的好得多,但长期而言,挑战重重。

还有一些中国思想家,如王绍光和孙立平等,则用另一种有意思的眼光来看待危机。他们没有去研究别的后共产主义政府的历程,而是在加尔布雷斯(J. K. Galbraith)的经典著作《丰裕社会》里有了新发现,并把加尔布雷斯对于20世纪中叶美国螺旋式上升的不公平现象和过度的私人消费状况的批判进行调整,用以观照中国。王绍光断言,加尔布雷斯能很轻易地洞察到今日中国的“丰裕社会”症状。王绍光进而批判道:中国领导人用了一代人的时间,以牺牲社会所有其余方面为代价,狂热追求经济发展;社会主义中国破除了“铁饭碗”的社会保护,导致不公平现象丛生;中国曾经是世界最平等的国家之一,现已沦为贫富差距比美国还悬殊的国度;更严重的是,如今中国社会炫耀性私人消费日盛、形象工程泛滥,而这些资金本该用于公共产品,如养老金、公共教育或平价卫生保健等。

中国之所以能够供应廉价出口产品,是由于户籍制度产生了大量农民工。户籍制度把农民的社会权利与出生地捆绑在一起,使他们在迁居的工作所在地处于弱势地位,结果造就了一个个宛若沙特阿拉伯一样的城市。比如广州,这个广东最大的城市,便是如此。广州的人均国内生产总值与一个中等收入国家相当;但学界估计,在广州工作的1500万人口中,只有300万拥有广州户籍。其余的人口没有住房,无受教育权利,不能享受医保,只能靠微薄的工资度日。很多廉价的外来工人到沙特阿拉伯去,是受了那里的石油财富吸引;而在广州,务工人员是财富的衍生品,更是财富的源泉。而变革这种状况的进展出奇缓慢。

对大部分劳动者缺乏保护,巩固了支撑中国增长的另一支柱:用于投资本国基础设施的廉价资本。由于政府在养老金、卫生及教育服务方面的投入不足,国民必须省下近一半的收入,以预防个人可能面临的灾祸。而国有银行的利率低得出奇,这使得那些拥有裙带关系的投资者能获得大量廉价资本,来进行投机性投资;国内生产总值随之飚高。

那么如何逃离富裕陷阱?对这个问题做出解答的一方是经济学家,如张维迎等,他们构成了鼓吹市场的新右派的核心。他们曾经倡导了20世纪80年代及90年代的渐进式经济改革。现在他们希望政府能最终收官,把经济的其余方面都私有化。张维迎属于新自由主义经济学家,曾在撒切尔时代的英国学习深造。他提出,要解决当前危机,须重启一度中断的国有部门私有化进程,加快金融系统的自由化,尤其要给私人机构平等的权利进入金融业,同时将土地私有化,终结土地集体所有制。有意思的是,张维迎把蒲鲁东那句著名的关于私人所有权(财产权)的论断[4]颠倒过来,声称:公有制才是盗窃,而非私人所有权。持类似观点的是著名媒体人胡舒立,她向中国领导人建言,要防止既得利益者阻挠这些改革。他们的观点在中国体制内有支持者。去年,由世界银行和国家发改委[5]联合出版了有关2030年中国的报告,该报告的序言号召中国发展模式向“市场化”作“根本性转变”。[6]

对问题做出解答的另一方是新左派思想家,如汪晖、崔之元和王绍光。从20世纪90年代开始,他们一直在推动另一种发展模式。他们认为,中国对于增长和富裕的渴求,导致了泡沫经济和数百万人身处贫困,其解决之道应为计划经济而非私有化。20世纪90年代初期以来,他们一直在挑战新自由主义经济学的正统性,呼吁国家的回归。之所以冠以“新”的帽子,是因为不像不受待见的毛主义者,新左派思想家把市场看作是混合经济的一部分;他们是“左翼”的,因为他们关注贫困问题。新左派思想家认为:改革中国经济发展模式的首要任务是提高工资,取消人为出口补贴,提供社会服务,改革户籍制度,结束人为压低利率的“金融抑制”。新左派谈论低廉医保,谈论资本的社会化和改革所有权,从而使劳动者在所工作的企业里有一定话语权。他们也关注绿色发展。

对新左派而言,全球金融危机乍起,像是一剂强心剂,他们的希望之星似在冉冉升起。在20世纪90年代,新自由主义经济学家占主导地位,新左派唯有不遗余力地寻找任何能够支持他们观点的重要政治人物,但他们最坚决的同盟者仅仅是那些依旧拥护集体主义的村庄干部。随后,在1996年,崔之元编写了一本让人惊叹的书。该书讲述了一个叫南街村的落后村庄,通过推行集体主义,战胜了其竞争对手们。这被当作是并未推行新自由主义那一套而获得成功的关乎中国未来发展的一个样板。但到了2011年,政治风向左转。新左派不用再费尽心思到乡村寻找实践新毛主义的村庄了,他们似乎有了更好的指望。

左右两派,一方要求刺激需求,另一方提倡供应方面的改革。双方共同面临的问题是:过去20年的变化令人眼花缭乱,裙带资本主义大行其道,孽生了大量既得利益者,他们不得不与之遭遇。去年,孙立平主持了清华大学的一项研究,探究经济发展中政府角色如何衍生了对改革持敌意的新利益集团。研究披露了新利益集团如何迅速支配了土地、矿产、金融资源、遍布全国的基础设施、城市开发、公共工程、农村水利建设以及能源、电力、通信、制造等重要行业。[7]这个集团得益于大规模的灰色经济和丛生的腐败。因之,新左派和新右派最大的对手不是彼此,而是那些不断膨胀的既得利益者。如何打破利益集团,已逐渐成为对政治造成冲击的一个大问题。

中国的稳定危机

1989年前,大部分中国知识分子认为国家会走向西方政治模式,实行多党选举、党政分离、权力分治。不过随着苏联解体,中国唯恐国家分崩离析,因而与西方政治模式渐行渐远。但孙立平的清华报告认为,中国维稳思维正走向稳定的反面:“僵硬的维稳思维以及大维稳模式,最终结果往往反而是激化社会矛盾。”

20年来,这是第一次有迫切的必要来探讨稳定陷阱下的政治改革及其合法性。很多知识分子私下都在谈论革命的威胁,甚或是急剧民主转型的威胁。还有知识分子在思考,新一届领导人如何才能获得足够的合法性来处理既得利益;更具挑战性的是,新一届领导人如何在经济发展趋缓时保持其统治的合法性。在学者中间,有的人笃信合法性的制度根源,有的人笃信合法性的政治根源,这构成了学者之间最大的分歧。

一些中国知识分子认为,逃离稳定陷阱的出路在于找到中国政治制度化的新路子。新右派认为,不可能消除不平等的根源。他们认为应制定政策,使不平等现象更能为人们所接受。可以看出,中国正在变得越来越复杂和难以控制,骚乱正在全国蔓延。1995年,国安局披露每年有约9000起“群体性事件”(界定为“暴力示威”),世人大为震惊。但1995年后,群体性事件数量的增长速度比中国经济增长还快。政府资助的多项研究表明,2011年的群体性事件数量已达18万起。这意味着现在每两分钟就有一起群体性事件。中国体制如何才能疏导这些愤怒,从而使之不会威胁到体制的存续?

这类事件出现的最受人关注的地区是广东,而广东省已经成为柔性威权主义的样板:它允许网民发出更大的声音,允许公民社会和非政府组织表达他们的关切。2012年1月, 广东一个叫乌坎的村庄爆发了一场骚乱,失地农民和地方腐败当局通过选举使之得以平息。这场骚乱吸引了全国的目光,这可能成为造就“广东模式”的最鲜活的例子。乌坎事件之前,选举差不多在体制改革的菜单中销声匿迹。20世纪90年代,在村一级的机构中引入了选举,但很少有人把选举看作解决之道,虽然一些学者如俞可平,赞同党内的增量民主。广东的书记汪洋把乌坎事件当成一个尝试解决社会不稳定问题的试验。正如孙立平在他的书中所阐释的,这种动荡不稳定做法与过去截然不同。

然而,即便是像孙立平这样一个能勇敢清晰地发出政治自由主义化声音的专家也担心,就解决社会紧张局势而言,乌坎模式无推广价值。他认为问题在于中国有太多人早已被剥夺了土地和财产权,而自由的选举可能会导致整个体制分解。这也是本书中的一些持经济自由主义观点的作者(如张维迎)宁愿选择强人政治而不是选举的原因。像很多知识分子一样,张维迎成长于“文革”期间,他也唯恐大众民主会急速转变为“暴徒统治”。

中国某些思想家也看到了发达民主体制选举中的缺陷,表现为选民数量的持续下降、民粹主义意味渐浓、“代表”这个理念本身遭遇危机等。因而他们虽然想建设一个更加制度化的中国体制——有任期限制、公共咨询、依法治国,但他们并不认为选举是灵丹妙药。他们辩称,虽然西方把多党选举作为政治进程的核心部分,但仍需要新型的协商手段,如全民公决、公众听证、意见调查或“公民陪审团”等。

在这些新政治思想家看来,中国可以采取其他的方式:在边缘地区实行选举(如在村一级),而把公众咨询、专家会议和各类调查作为决策的核心部分。例如,马骏认为,在未来的中国,选举必不可少,但这并不妨碍中国政府采取一些“协商专制”的措施。

另一些中国知识分子则认为这些制度变革会弄巧成拙。他们认为这些变革有可能导致中国的合法统治危机,因为它们构建了一个过度官僚化、谨小慎微的政治领导层,后者无力采取合法政治统治所需的激进措施。国外对中国的刻板印象是,虽然经济方面有了巨大变化,但是中国政治一直停滞不变。事实上,这个国家的制度经历了由传奇的富有人格魅力的人物如邓小平或毛泽东主导,到由专家型官员组成的集体领导。这些专家型官员有任期限制,需要接受同侪和支持者的定期评议。新威权主义者和信奉群众参与理念的人们则认为这不是好事。他们认为中国政治体制的缺陷,包括裙带关系、腐败、对法律的普遍蔑视、像国企这样的不断膨胀的新利益集团等,都意味着不可能找到制度化方式来修补中国的问题。只有领导人的个人魅力,结合党的政治组织,危机才能迎刃而解。

新保守主义者潘维,很好地阐释了对官僚化的恐惧。在他看来,虽然官僚政府能作出重大决定,但是导致社会不稳和政治体系坍塌的却往往是那些微不足道的事情。潘维认为中国几千年来形成的自然社区正渐渐被摧毁:首先是被毛主义摧毁,接着是被市场摧毁。他提出用中国版本的社群主义来重建中国社会。潘维认为乌坎事件是由于缺乏对当地原有宗族社会的尊重,而新领导人的选举反而放大了这种不敬。他注意到了四川一个叫巫溪的地方,在那里公民社会组织得到发展,他把它看作是毛泽东所强调的注重“参与”而非“覆盖面”的“群众路线”在新时期的一个样板。就这点而言,潘维跟一些新左派思想家有共通点:他们都认为在现有秩序中,政府机构腐败严重,在传导社会公正或纠正超级富裕阶层的“原罪”(他们导致了大量贫民的出现)方面存在不足。与限制行政权力相比,他们更关注给大众赋权,并把民粹式民主当作解决之道。

很多中国体制的批判者都认为中国压制式的政治体制自相矛盾,试问信息时代的经济怎能与一党制国家共存?然而,新左派思想家如汪晖则认为,正是经济的开放性使得新右派能对20世纪90年代的政治压制逆来顺受。领导层推动市场改革,使得中国由世界上最平等的社会之一一跃成为比美国更不平等的社会,而避免大规模政治动荡的唯一途径,就是进行强有力的政治控制。汪晖现在期望有一个更富政治性和民主的政府,来对付资本的既得利益,来制定为了大众的更具社会性的纲领。他担心中国不会迎来大众民主的新时代,而是又一个经济自由化和政治压迫并肩共行的时代。

要从合法性根源的政治和制度两方面来权衡考察这场论争,我们免不了要关注网络在中国的作用。很多西方观察家坚信,互联网的必然结果是使社会开放,结束独裁统治,并迎来自由民主。然而,互联网改变了中国政府,中国政府同样也改变了互联网。赵静提出,政府“屏蔽和克隆”社会化媒体网站的策略,不是削弱而是加强了一党制。他认为对信息的选择性开放和屏蔽,成了共产党的统治策略的有机组成部分。较为特别的是,中央政府把审查制度的缺席作为控制地方政府官员的一个政治工具。

这一引人注目的现象提示我们,中国模式3.0如何沿袭中国模式1.0的政治手段。社会化媒体在某种意义上给予公民以发泄不满的出口,同时使得领导层能了解公众的观点(而且,如果必要的话,防止政治鼓动),从而延长一党制的生命。这可成为解决稳定陷阱的一个现实方案,前提是它不会阻挠中国继续发展成为政治经济强国所需的各类改革。

中国的影响力危机

邓小平的指示“韬光养晦”,字面意思是“隐藏锋芒,在晦暗处滋养”,它指导了中国整整一代人的外交政策。邓小平的原意是,作为一个积贫积弱的国家,中国应该保持低调、避免冲突、集中力量发展经济。这带来了一种防御性外交政策:不出头,但抵抗西方压力;其余目标服从于创造一个稳定环境以发展经济的需要。中国模式1.0的外交政策是为了确保革命政府的安全以及输出革命。邓小平的政策取而代之,它接受美国主导的国际秩序,并努力获得尽可能多的利益;通过搭便车,由美国保护其投资,并由整个西方保障一个自由市场。

全球金融危机后,邓小平的策略经受了不断的攻击。要知道当你的国家经济排名世界第二、军费开支以两位数增长、在各大洲都有实际存在的时候,要保持低调很难。这一点中国的外交政策人士心知肚明。但如何更好地应对这一情况,争议巨大。争议的一方是那些想要融入西方列强的知识分子,这里面有虔诚的全球主义者,也有防御性的现实主义者。后者认为,正因为中国现在更加强大了,“谦虚”和“谨慎”才显得更加重要。争议的另一方认为中国必须寻求更加积极的外交政策,这有助于界定外交规则,而不是仅仅对来自华盛顿或者别的地方的命令亦步亦趋。这种积极的外交政策适用于全球治理问题,更适用于中国的邻国,因为与南海、东海、日本相关的问题变得越来越棘手。

王逸舟提出,中国外交政策最引人注目的变化之一是:中国不得不保护其在全球各地公民的利益和安全。旅居海外的中国公民有5000万,加上8000万的华裔,共计有1.3亿海外华人。若这些人组成一个国家,将会是世界第十大国家,比日本的人口还多。况且,中国的国企和公民往往处在世界上最动荡的地区。当中国空运3.8万名国民离开利比亚时,整个世界为之惊叹,但尚有成百上千万中国人生活在不稳定地区,如苏丹、阿富汗、伊朗、安哥拉等国。以前军方索要额外资源时,往往拿台湾说事。现在他们谈的是要建设一支“蓝水海军”(blue-water navy),来保护中国的投资。

由于这些因素,如王逸舟这样的国际主义者,呼吁政府采取“创造性介入”(creative involvement)原则来取代低调策略。王逸舟是中国学界中少数的全球主义者之一,他坚定支持中国融入到当前的国际秩序中去。表面看来,他的策略与前世行行长佐利克于2008年提出的中国成为世界“负责任的利益相关方”(responsible stakeholder)的呼吁前后照应。然而,从字里行间看,“创造性介入”的目标是:通过寻求与国际组织合作的战略性方法,来减少国际社会对中国的批判。

对于卷入这类全球义务,大部分中国外交政策圈的国际主义者都比王逸舟更加警惕。作为一个现实主义者,王缉思认同王逸舟有关要与西方保持良好关系的观点,但他认为解决之道是要更谦虚、谨慎。王缉思指出,矛盾在于,尽管力量均衡的主要变化有利于中国,但中国外交政策的前景却是前所未有的黯淡。他担忧中国在南海、黄海、钓鱼岛以及中印边境的咄咄逼人,会给美国重返亚洲以口实。王缉思审慎而坚定的实用主义,体现了20世纪90年代和本世纪初中国富于技巧而又不乏审慎的外交政策的基本要义。但2008年以来,继续执行邓小平的战略变得愈发困难。

问题在于,尽管中国日益强大,但政府的控制能力却在变弱。传统上政府部门里最谨小慎微的外交部,其地位已被很多公司和国内机构超越;省级政府和大型国企更热衷于追逐利润,而不是安抚世界;人民解放军越来越难以驾驭。进而言之,如今中国与外部世界的联系不计其数,但只有出现危机时,高级领导层才会介入。当然,处理与美国相关的事务例外。

大众风向似乎转向了积极的民族主义者如阎学通这边,因为年轻一代只了解中国崛起,爱上聊天室,喜欢逛大街。我在10年前与阎学通会过面,那时每个人都在谈论欧洲和中国的战略伙伴关系。我问他,中国想要从欧洲得到什么?他回答说:“要是我们跟美国打仗,我希望欧洲保持中立。”近年来,阎学通声名鹊起,主要源于他秉持以下观点,即拒绝把接受西方术语视为理所当然,而是重新发掘中国古代概念并将其运用于国际关系之中。

在阎学通看来,中国应对本国的外交政策进行全面的重新梳理。他宣称,未来10年,中国要与美国并驾齐驱,进入一个“两极”时代,而不是如近年来中国官员所谈论的建设一个多极世界。阎学通挑战了邓小平时代的大部分基本原则,比如经济优先论(他认为经济应为北京的政治目标服务)、追求多极世界(他拥抱一个两极竞争的时代)、不结盟政策(他提示北京应该与俄罗斯结盟)、不干预政策(他在别的文章中提出当中国如美国一样强大时,会采取同样的干预措施)。阎学通所界定的“责任”是,中国应提供给盟国的不仅包括经济援助和投资,更应该有安全承诺。若中国模式3.0真如阎学通所提出的那样,开始实行干预政策来保卫中国利益,那么西方会为自己曾经批判中国外交政策过于消极被动而后悔不已。

然而,阎学通的积极外交政策与传统外交圈之外的那些民众情绪相比,还是显得过分谨慎了。对日游行示威以及网络上关于南海和东海的愤怒情绪的倾泻表明,很多中国人希望他们的领导人能把不断增长的经济影响转换成对邻国更强硬的政策。2008年金融危机过后,中国最畅销的书是《中国不高兴》。愤怒的超级民族主义者咆哮着,呼吁政府不要再向西方低头,要把经济影响力转化成政治军事影响力。作者之一王晓东悲观地跟我解释,鸦片战争时,中国的国内生产总值比英国要高,因此,中国不能单单依靠经济力量。

这些畅销书表明,与其他领域一样,在外交政策方面,国家强大和制度软弱之间的紧张状态在持续。外交政策专家们争论的大问题是,新领导人能否制定新的政策:既能抵制民族主义者的压力,又能满足国内新的既得利益者的需求。随着中国迈入全球超级俱乐部,其外交战略会由国内压力和国家大战略共同塑造。

中国模式3.0为什么重要

有关中国模式3.0的争论对整个世界至关重要:不仅由于中国人口占了全世界人口的1/5,更在于世界另外的4/5人口不断受到中国行为的影响。中国经济学家预测,20年后,中国的经济总量将是美国的两倍。他们认为,中国将会是全球最大的国内市场,全球最大的对外投资国,中国将会用自己的储蓄买尽西方公司、品牌、资产。但是,虽然中国在世界上会扮演日益重要的角色,其内部纷争的根源却将越来越源自于国内。

过去,欧洲认为随着中国变得更富裕、更加发达,中国将会越来越与欧洲相似。这使得我们对中国内部的论争缺乏好奇,我们仅仅试图粗略地把中国的思想家和官员分成拥护西方观点的“改革派”和想要回到毛时代的“保守派”。诚如顾德明和帕雷罗·普莱斯纳(Jonas Parello-Plesner)所言,如今欧洲需要改变他们的观点,来直面一个与外部世界的结构性联系及内部结构全然不同的中国。起点就是需要抛弃过去的偏见,开始接触中国模式3.0。

注释:

[1] 潘维谈到了“改革开放(30年)的末期”,王绍光提出了“社会主义3.0版本”。

以下尝试跳出他们所谈论的经济和社会政策领域,来思考处于变革边缘的中国整体政策走势。

[2] 参见顾德明:《中国何去何从》,欧洲外交关系委员会,2012年4月。下载该文可访问:http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR53_CHINA_ESSAY_AW.pdf。

[3] 详情参见邓聿文:《胡温的政治遗产》,载《财经》2012年8月29日。

[4] 蒲鲁东原文为“Property is theft”,学界译为:“(私人)所有权就是盗窃”,或“财产就是盗窃”。 ——译者注

[5] 作者信息有误,应为中国国务院发展研究中心。——译者注

[6] 作者此处信息有误。核查该书,前言(foreword)署名分别为前世行行长佐利克及国研中心主任李伟。此处“根本性的转变”,出自该书 Executive Summary部分。详情参见:http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/02/15873233/china-2030-building-modern-harmonious-creative-high-income-society 。——译者注

[7] 参见清华大学社会学系社会发展课题组所发布的《社会进步系列研究报告》。